仏教の宗旨・宗派と戒名の基礎知識

- カテゴリー

- お葬式の悩み

- ジャンル

- 戒名の基礎知識

- 目的(解決できる悩み)

- 仏式で行うお葬式で僧侶から故人に授けてもらう戒名の意味がわかるようになること

- 目次

- 1.仏教の宗旨と宗派の基礎知識

- 日本の仏教十三宗って何ですか?

- 2.戒名の基礎知識

- 戒名って何ですか?

- お葬式をする時は戒名はいるの?

- 戒名の形

- 院号

- 道号・戒名

- 位号

- 戒名料の相場

1.仏教の宗旨と宗派の基礎知識

日本の仏教には十三の宗旨がありますが、いくつかの宗旨は分派して様々な宗派ができました。

仏式でお葬式や法要を行う時は、それぞれの宗旨・宗派の教えに従って行われます。

日本の仏教十三宗って何ですか?

みなさんは、お正月の初詣やパワースポット巡りでご利益を求めて、日頃からお寺に足を運ばれている方は大勢いるのではないでしょうか。

仏教は元々はインドの釈尊(しゃくそん)という僧侶が悟りを開いたものなので、なになに系の仏教とか宗派という仏教の分類はありませんでした。

では、いつから仏教にいろいろな種類ができたかというと釈尊が亡くなってからです。

釈尊の死後に釈尊の弟子たちは戒律の考え方の違いから各派閥として分裂していくことになりました。

日本の仏教は、インドから中国に伝わり中国から日本に伝わったものです。現在は、次のように、浄土真宗、曹洞宗などの宗旨(しゅうし)が十三宗あり、日本のお寺はこの十三宗のどれかの教えを信仰しています。

- 奈良仏教系

- 華厳宗(けごんしゅう):宗祖は良弁

- 法相宗(ほっそうしゅう):宗祖は道昭

- 律宗(りっしゅう):宗祖は鑑真

- 平安仏教、密教系

- 天台宗(てんだいしゅう):宗祖は最澄

- 真言宗(しんごんしゅう):宗祖は空海

- 鎌倉仏教、法華系

- 日蓮宗(にちれんしゅう):宗祖は日蓮

- 鎌倉仏教、浄土系

- 浄土宗(じょうどしゅう):宗祖は法然

- 浄土真宗(じょうどしんしゅう):宗祖は親鸞

- 融通念仏宗(ゆうずうねんぶつしゅう):宗祖は良忍

- 時宗(じしゅう):宗祖は一遍

- 鎌倉仏教、禅系

- 曹洞宗(そうとうしゅう):宗祖は道元

- 臨済宗(りんざいしゅう):宗祖は栄西

- 江戸仏教、禅系

- 黄檗宗(おうばくしゅう):昔は臨済宗の黄檗派、宗祖は隠元

なお、天台宗、真言宗、日蓮宗、浄土宗、浄土真宗、臨済宗は分派した宗派があり、1940年に宗教団体法が施行される前では、仏教の宗旨とその宗旨のいくつかの宗派を合わせると十三宗五十六派ありました。

宗教団体法が施行された後では、二十八宗派が許可されましたが、1951年に宗教法人法が施行され、二十八宗派の一部が分派して現在に至ります。

仏式でお葬式を行う時は、宗旨・宗派が違うと本山・本尊・経典なども違うので、それぞれの宗旨・宗派の教えに従って行われています。

2.戒名の基礎知識

戒名とは、仏式でお葬式を行う時に僧侶から故人に授けてもらうあの世の名前のことです。

戒名は、道号・戒名・位号を組み合わせて構成されていて、社会的貢献度が高い人は院号・院殿号が添えられてランクが上がり普通の戒名料よりも高くなります。

戒名って何ですか?

戒名(かいみょう)とは、本来は生前に仏教を信じ戒律を守って生きていくために導師(師匠)から仏弟子の証として授けてもらうものでした。

いわゆる、仏の道へと出家した人が世俗を離れる為に授かる名前のことです。

しかし、現在では、出家とは全く関係なく亡くなった方のあの世の世界での新たな名前ということで葬儀までに授けてもらうものという意味合いに変わってきています。

ですので、戒名には故人の社会的地位を反映していくつかのランク分けがされています。生前に世の中にたくさん貢献した方はランクが高い戒名、そうでない方は普通の戒名が与えられることが普通です。

なお、戒名はランクが高くなると御布施(戒名料)も高くなり、死後ではなく生前に戒名を授けてもらうことも可能です。

お葬式をする時は戒名はいるの?

仏式で葬儀を行うのであれば僧侶に戒名を授けてもらうことは当然必要になります。特に菩提寺にお墓がある場合は、菩提寺の僧侶に戒名を授けてもらわないと、故人の遺骨は菩提寺のお墓に納骨してもらえません。

しかし、キリスト教式や無宗教葬などの仏式以外で葬儀をする場合は、仏教の教えとは違うので僧侶に戒名を授けてもらう必要はなく、読経の必要もありません。

このように、お葬式は、信仰している宗教の葬儀の流れに従って行われるので、人が亡くなると戒名を必ずつけなければいけないという決まりはありません。

なお、仏式の葬儀では、生前の名前を俗名、死後の名前を戒名として区別していますので、仏式の場合は通夜が始まる前までに戒名を授けてもらうことが一般的です。

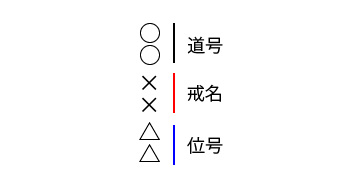

戒名の形

一般的に戒名とは、道号と戒名(法名・法号)と位号(位階)を組み合わせてできた名前のことをいいます。

※戒名のことを、浄土真宗では法名(ほうみょう)、日蓮宗では法号(ほうごう)といいます。

道号・戒名・位号の文字数は、

戒名の文字数

- 道号:2文字

- 戒名(法名・法号):2文字

- 位号(位階):2文字

のそれぞれの2文字ずつを合計した6文字で成り立っています。

そして、本来の意味の戒名とは、道号と位号の間の2文字のことを表しています。

また、宗旨によって特別な文字(誉、釈、日、妙)が入ります。

宗旨の違いによる特別な文字

- 浄土宗:誉号

- 浄土真宗:釈字

- 日蓮宗:日号や妙号

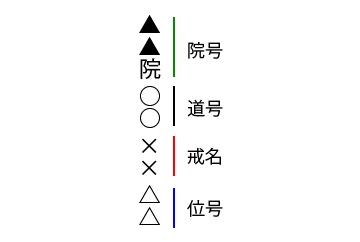

なお、寺院への貢献度や社会的な貢献度が高い人には、次のように道号の前に院号が授けられます。

院号と道号と戒名(法名・法号)と位号(位階)の9文字、又は院殿号と位号に大居士(清大姉)が入ると11文字の形になります。

院号

院号は、お寺を一軒建てるほど仏教に貢献した人などのように、社会的なランク(仏教や社会的な貢献度)が高い人に授けます。

また、院号よりもさらに貢献した人には院殿号が授けられます。

院殿号とは

- 院殿号:素晴らしく立派なお寺を建てるほど仏教に貢献した人

戒名に院殿や院殿号がついていたら世の中に貢献した人なんだなと思ってください。

道号・戒名

道号は、本名以外のあざなのことです。

戒名は、俗名(生前の自分の名前)を1文字入れたりします。

道号・戒名ともに、故人の趣味、好きだったもの、性格、生き方などを考慮してつけます。

位号

戒名の下には、性別や社会貢献度に応じた仏教徒としての位である位号がつけられます。

- 男性につけられる位号

- 大居士(だいこじ):最も格が高かった男性信者

- 居士(こじ):仏教に貢献した男性信者

- 信士(しんじ):仏教の信仰に厚かった男性信者

- 女性につけられる位号

- 清大姉(せいだいし):最も格が高かった女性信者

- 大姉(だいし):仏教に貢献した女性信者

- 信女(しんにょ):仏教の信仰に厚かった女性信者

なお、子供の場合は、男の子は大童子(だいどうじ)、女の子は大童女(だいどうじょ)、幼児の男の子は、孩子(がいじ)、幼児の女の子は孩女(がいにょ)となります。

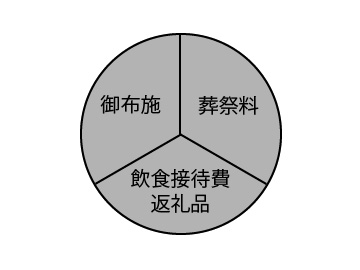

戒名料の相場

仏式で葬儀を行う時は、僧侶に依頼して戒名をつけてもらわなければいけません。

では、戒名をつけてもらうには一体いくらかかるのでしょうか?

戒名は、社会貢献度や仏教や寺院への貢献度によってランクが決まるとされています。貢献度が高い人には院号を授けてもらえますし、さらに貢献した人には、院殿号、位号の大居士・清大姉が授けられ、貢献度が高い人程戒名料は高くなっていくシステムです。

位号には、男性(信士、居士、大居士)、女性(信女、大姉、清大姉)というランクがありますが、

位号のランクの戒名料の関係

- 男性:信士よりも居士の方が戒名料は高い、さらに大居士の方が戒名料は高い

- 女性:信女よりも大姉の方が戒名料は高い、さらに清大姉の方が戒名料は高い

というように、一番貢献度が高い男性には大居士の位号、女性には清大姉の位号が授けられます。

では、具体的に戒名料の相場はいくらくらいなのかというと、だいたい次のようになりますが、戒名を考えてくれる僧侶によって異なるので正確な金額はありません。

- 一般的な戒名料の相場

- 信士・信女:約30万円

- 居士・大姉:約50万円

- 院号:約100万円

- 院殿号、大居士・清大姉:100万円以上

このように、授かった戒名を見ればその人の生前の社会貢献度や経済力がわかりますが、ランクが高い戒名をもらったからといって死後の世界は変化せず、ランクが高い人も低い人もみんな同じ場所に行きます。

(記事作成日:2016年7月10日、最終更新日:2019年8月21日)