私が発症したくも膜下出血という病気の入院から退院までの流れ

- カテゴリー

- 健康の悩み

- ジャンル

- 入院から退院まで

- 目的(解決できる悩み)

- 脳卒中が発生して病院に入院してから回復期リハビリテーション病院を退院するまでの一連の流れ

- 目次

- 1.脳卒中の発生から病院を退院するまでの流れ

- 脳卒中はどんな病気?

- 私が経験した病気

- 回復期リハビリテーション病院で行うこと

1.脳卒中の発生から病院を退院するまでの流れ

脳卒中は頭が痛くなったという前触れもなく突然襲ってくる病気です。

脳卒中とは脳の血管が損傷を起こしている病気のことで、脳卒中に襲われると急に頭が痛くなってひどい時は死亡するかもしくは意識不明の状態となって救急車で病院に運ばれ手術を受けます。

40才を過ぎると高血圧になっている方は脳卒中になりやすいので注意してください。

脳卒中はどんな病気?

脳卒中といえば脳に何かしらの障害が発生する病気であることは病名から想像できますよね。

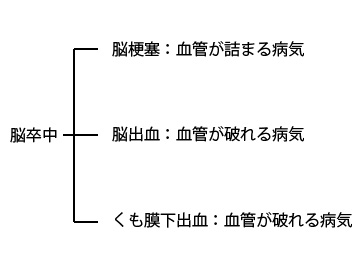

脳卒中(脳血管障害)は、脳の血管が詰まったり破れたりして脳の様々な機能が損傷する病気のことで、脳梗塞(のうこうそく)、脳出血、くも膜下出血の3種類があります。

- 脳梗塞

- 脳梗塞は、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓の3種類があります。

- アテローム血栓性脳梗塞:脳の動脈硬化で動脈が詰まる病気

- ラクナ梗塞:脳の細い動脈が詰まる病気

- 心原性脳塞栓:心臓の中にできた血栓が移動して脳の動脈を詰まらせる病気

- どの症状にしても、脳梗塞は血管が詰まり脳の細胞が損傷して、手足がまひする、高次脳機能障害、構音障害などの後遺症が残る病気です。

- 脳出血

- 脳の中の細い動脈が破れる病気が脳出血です。

- 血圧が低い時よりも高い時の方が起きやすく、血管が破れた箇所により症状は様々です。

- くも膜下出血

- 頭蓋骨(とうがいこつ)の下に髄膜(ずいまく)があり、髄膜は、硬膜、くも膜、軟膜で成り立っており、くも膜と軟膜との間のくも膜下腔という場所に走っている動脈にできたコブが破れて血が噴き出したのがくも膜下出血です。

- 血管が破れた箇所により、後遺症が残ったり残らなかったり、死亡したりします。

このように、脳内の動脈が詰まったり又は破れたりして言葉の障害や手足のまひを発生させる脳卒中という病気は突然起こります。

脳卒中が起こる要因は、健康診断で、高血圧、糖尿病、脂質異常症(悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪が多すぎる、 又は善玉コレステロール(HDL)が少なすぎる)などが指摘されていると起こりやすくなります。

私が経験した病気

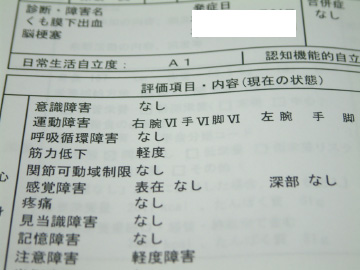

初めは何の病気にかかったのかさっぱりわかりませんでしたが、私が経験した病気は脳卒中の中の脳の血管が破れるくも膜下出血です。

くも膜下出血になった方は、3分の1は死亡、3分の1は後遺症が残る、3分の1は何事もなく社会に復帰するという大変重い病気です。

いつ起きたのかというと、夕食を食べていたら突然金づちで頭を叩かれたようなとてつもない痛みに襲われたのが始まりです。

激しい頭痛、手足がしびれ、耳が段々聞こえなくなって、意識が無くなっていくのがわかり、死ぬのではないかと思いながら数分我慢したら急に吐き気が襲ってきたのでトイレで吐いたら、手足、耳、意識、頭痛は元に戻りましたが、なにやらいつものような元気はなくなりました。

そのあと、1日寝込んでいましたが、ご飯が食べられない、嘔吐、頭を固定しないと痛くなるなどの症状が続き、1日経過しても元の状態には戻らなかったので総合病院に行きました。

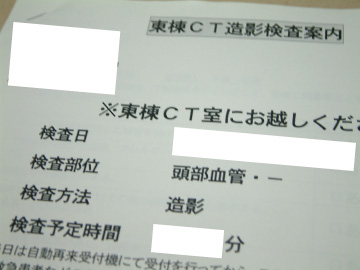

総合病院では、点滴を打たれながら頭部血管造影CT検査を行ったらくも膜下出血であると告知されました。かなりショックな状態です。

このまま入院するんだろうなと思いながら医師の説明を聞いていると、くも膜下出血が発症したら72時間以内に手術をして処置をしなければいけないので次の日に手術をすることに決まりました。

また、血管が破れてから24時間以内は再出血の確率が多くあり、2週間後までには脳血管攣縮(のうけっかんれんしゅく)が起こり、数週間後には水頭症の影響で、認知症、尿失禁、歩行障害などの合併症が起こるとされています。

脳血管攣縮とは、脳の血管が縮んで血液の流れが悪くなる症状のことで、運が悪いと脳梗塞になるかもしれませんので、手術後2週間は病院でCTスキャン、MRI、MRAの検査を受けて様子を見ることになります。

では、くも膜下出血の手術の方法はどうするのかというと、クリッピング術又はコイル塞栓術のどちらかです。

- 動脈瘤頸部クリッピング術

- 全身麻酔をして人工呼吸器を付けて動脈のコブをチタン製のクリップではさむ手術

- 動脈瘤コイル塞栓術

- 局所麻酔をして動脈のコブの中にプラチナ製のコイルを詰める手術

今回、私が行った手術はクリッピング術です。クリッピング術は全身麻酔なので意識がないので痛みを感じず人工呼吸器を付けて行います。

クリッピング術で血管にクリップをはさむ手術が成功しまして、手術後は2週間は病院で治療・検査、2週間後は回復期リハビリテーション病院に転院する予定になったので1カ月くらいは家に帰れませんでした。

回復期リハビリテーション病院で行うこと

病気の身体の状態は、急性期、回復期、慢性期があります。

身体の状態

- 急性期:生命の危機状態(病院でおよそ2週間程度治療します)

- 回復期:身体の状態が安定に向かっている状態(日常生活を自立させる為にリハビリテーション病院でリハビリを行います)

- 慢性・維持期:身体の状態が安定している状態(回復期で身に付けた状態を維持する為に、医養病床、介護保険施設、在宅ケアでリハビリを行います)

私の場合は、2週間は病院で治療・検査して、2週間後からは回復期リハビリテーション病院で2週間リハビリを行いました。

したがって、総合病院と回復期リハビリテーション病院の入院期間を合わせると合計1カ月間入院していたことになります。手術代を含めた医療費の合計金額は400万円でしたが、健康保険を使って120万円、高額療養制度を使って10数万円に下がりました。

回復期リハビリテーション病院を退院後は初めに治療を受けた総合病院でCT検査を受けに通わなければなりませんのでまだ通院が必要です。

では、回復期リハビリテーション病院では何のリハビリをするのかというと脳が損傷した時に低下した機能の回復です。

主に、理学療法、作業療法、言語療法が連携して訓練を行います。

- 理学療法

- 普通に歩けれるようになる為の運動的なリハビリを理学療法士と一緒に行います。

- 車いすを操作して移動したり、杖や下肢のリハビリ用の歩行器を用いて立ち上がって歩いたり、外出訓練をします。

- 作業療法

- 日常生活が自立してできる為の身体的なリハビリを作業療法士と一緒に行います。

- 食事、着替え、歯磨き、排尿、排便、入浴ができるように訓練したり、トレーニングマシン、絵を描く、パソコンを使う、自動車運転シュミレーターを使って趣味の力を回復させます。

- 言語療法

- コミュニケーションが取れるように言語機能の回復を言語聴覚士と一緒に行います。

- 話す、聞く、読む、書く、考える、理解することに重点をおいて、積み木やブロックを組み立てる、本を読む、絵を見てその絵を呼称、高次脳機能訓練として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害などの回復の訓練を行います。

回復期リハビリテーション病院で入院できる日数は150~180日(5~6カ月)です。早期に自分一人で物事ができるようになったら早く退院できるので、長くて3~5カ月、短くて2週間くらいを見ていたら良いでしょう。

入院中は毎日同じような作業の繰り返しですが、療法士の訓練・指導をまじめに行っていればある程度の能力は回復します。

※初めは、失行症(しっこうしょう)や失語症などがあり言葉が出ませんでしたが、訓練を受けると最終的に筋力の低下と注意力が悪くなっただけで他は元通りに戻りました。

しかしながら、病気や事故で脳の損傷で運動や言語の障害を持った患者さんにリハビリを行い完全に元通りに治したいのですが後遺症が多少残ってしまうことが普通です。

もし、身体障害の後遺症が残ったら、回復期リハビリテーション病院を退院後は、医養病床、介護保険施設、在宅ケアに介護のお世話になります。

(記事作成日:2018年12月15日、最終更新日:2019年8月17日)